ショートステイでは、利用中に何かあったときのために、あらかじめ「緊急連絡先」を決めておく必要があります。

ショートステイ利用時に緊急連絡先がないと起こるトラブルとは?

通常、家族がいる場合は家族が緊急連絡先になりますが、身寄りのない高齢者や、家族が遠方で対応できないケースでは、誰が緊急時の対応をするのかが問題になります。

こうした状況の中で、ケアマネジャーが緊急連絡先を担うことがあるのが現状です。利用者や家族にとっては安心かもしれませんが、果たしてこの対応は本当に適切なのでしょうか?

この記事では、ショートステイ利用時の緊急連絡先をケアマネが担う現状と、それに伴うリスクや本来あるべき対応について考えていきたいと思います。

takuma

生活相談員(社会福祉士・公認心理師・介護支援専門員)

・Xにほぼ毎日投稿しています。

・職業情報サイトへ生活相談員に関する記事提供実績あります。その他介護情報サイトへ記事提供実績もあり。

・kindle出版で『 対人援助一年目の教科書: 現役のプロが書いた実践で役立つスキルと心構え』発売しています。

詳しい自己紹介はこちら。

「対人援助一年目の教科書」 Kindleにて好評発売中です!

対人援助一年目の教科書: 現役のプロが書いた実践で役立つスキルと心構え

緊急連絡先はケアマネの役割?

結論から言えば、ケアマネが緊急連絡先になることは本来の業務ではありません。

ケアマネの役割は、利用者のケアプランを作成・調整し、適切なサービスにつなげることです。緊急時の対応を直接担う立場ではなく、必要に応じて施設や関係機関と連携し、適切な支援をコーディネートすることが本来の仕事です。

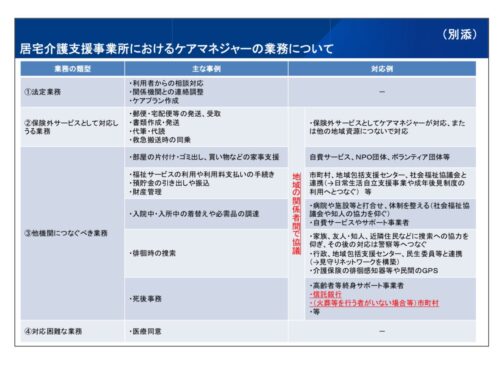

2024年12月に厚労省が開催した「第6回ケアマネジメントに係る諸問題に関する検討会」では、ケアマネジャーの業務が明確化されました。

(厚生労働省 第6回ケアマネジメントに係る諸問題に関する検討会 資料)

この資料からも、救急搬送時の同乗や医療同意などといった緊急時の業務が、ケアマネの法定業務ではないことがわかります。

しかしながら。現実には「家族がいないから」といった理由でケアマネが緊急連絡先となるケースが見られます。

ケアマネがやらざるを得ない事情

では、なぜケアマネが緊急対応せざるを得ないのでしょうか?本来、身寄りのない高齢者や家族が遠方にいる場合、行政や身元保証会社、成年後見制度などといった機関、制度を活用することができます。しかしながら、これらの機関、制度は十分に機能していないのが現状です。

こうした状況下で、利用者のいちばん身近にいる存在であるケアマネとしては、利用者が困っているのを見過ごすわけにはいかないという思いがあります。その結果、「とりあえず自分が対応しよう」と動いてしまい、結果としてケアマネによる対応が常態化してしまうのです。

ケアマネが緊急連絡先を担うリスク

ケアマネが緊急連絡先を引き受けることにはリスクが伴います。

医療機関への搬送や治療方針の決定など重要な判断をする権限を、ケアマネはもっていません。しかし、ケアマネが緊急連絡先になることで、これらの判断を事実上委ねられてしまうことになります。

たとえば、ショートステイ利用中に体調が急変し救急搬送になった場合、本人の意思決定が困難な状況であれば、家族が病院と連携し治療方針を決めます。ですが、緊急時対応をケアマネが行う場合、ケアマネが医師の説明を受け、治療に関する判断を委ねられることになりかねません。

そして、そこで万が一トラブルが発生した場合、ケアマネがその責任を問われる可能性もあります。緊急時の対応は、ケアマネが本来行う業務ではありません。ですから、本人は良かれと思ってやったつもりでも、結果的に無責任な行為となってしまいます。

また、その対応が当たり前になると、「何かあればケアマネが動いてくれる」と広く社会に認識してしまい、制度としての見直しや新たな仕組みづくりが進まなくなる恐れもあります。

家族不在時の緊急対応、あるべき形とは?

この問題は、ケアマネ個人の課題ではなく、社会全体で考えるべき課題です。

そのため、対応をケアマネ任せにするのではなく、自治体や地域包括支援センターなどの行政機関と連携し、支援体制を整えることが必要です。今後、高齢者の単身世帯や身寄りのない方が増えていくことを考えると、自治体や地域包括支援センターが積極的に関与し、ケアマネだけに負担が集中しない仕組みを構築することが求められます。行政の積極的な介入と支援を期待したいところです。

また、ケアマネとしては、緊急時における対応に困難が想定されるケースを、あらかじめ行政と共有し協力を求めることが重要です。実際に緊急対応が必要になってからでは遅いため、早い段階での連携が不可欠でしょう。

まとめ

家族がいないからといって、ケアマネが緊急時の対応を担うのは適切ではありません。とはいえ、ショートステイの緊急連絡先をケアマネが担うこともあるのが現状です。

こうした問題をケアマネだけで抱え込むことなく、行政との連携を強化し、ケアマネが安心して本来の業務に専念できる環境整備が求められてくるのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

◆ 生活相談員の基礎知識はこちら

◆ おすすめ書籍はこちら![]()

◆ さらに深く学ぶなら

・本気で学ぶケアスタッフのための総合オンラインセミナー.『ケアラル』

◆ 介護の資格・転職なら